Dans le monde de la formation, la gestion du temps fait recette. Comme le marronnier se révèle « l’arme fatale du journaliste en panne d’inspiration », on en viendrait presque à penser que la formation à la gestion du temps pourrait bien constituer un incontournable pour organisme de formation en mal de programme de stages ou… de stagiaires !

Reprenons donc au point de départ : vous êtes débordé(e) – comme moi ! – peut-être même stressé plus souvent qu’à votre tour et vous voulez en sortir. D’ailleurs votre responsable vous le demande aussi…. Avec un peu de chance, vous voilà embarqué dans l’aventure « formation à la gestion du temps ».

En formation, pour tout comprendre de la gestion du temps

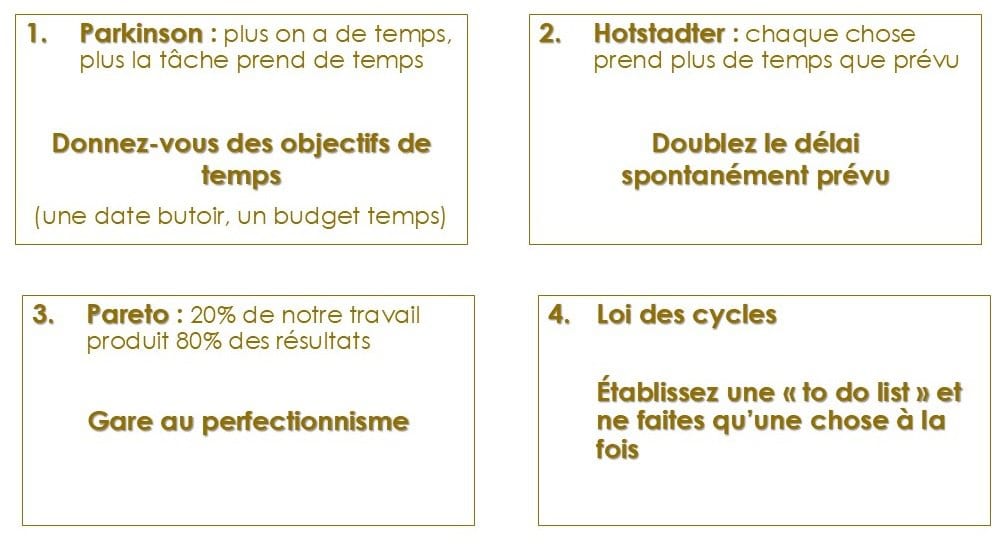

Vous allez apprendre des « lois » et des « outils » ayant fait leur preuve.

Peut-être même les connaissez-vous déjà ?

Lois sociologiques

- Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prendra de temps (loi de Parkinson)

- Chaque chose prend plus de temps qu’on ne le prévoyait au départ (loi de Hofstadter) – 2 fois plus ?

- 20% de notre travail donne 80% de nos résultats (loi de Pareto)

- Dans notre univers, tout événement est cyclique. Pour être efficace, n’ouvrir qu’un cycle à la fois (loi des cycles)

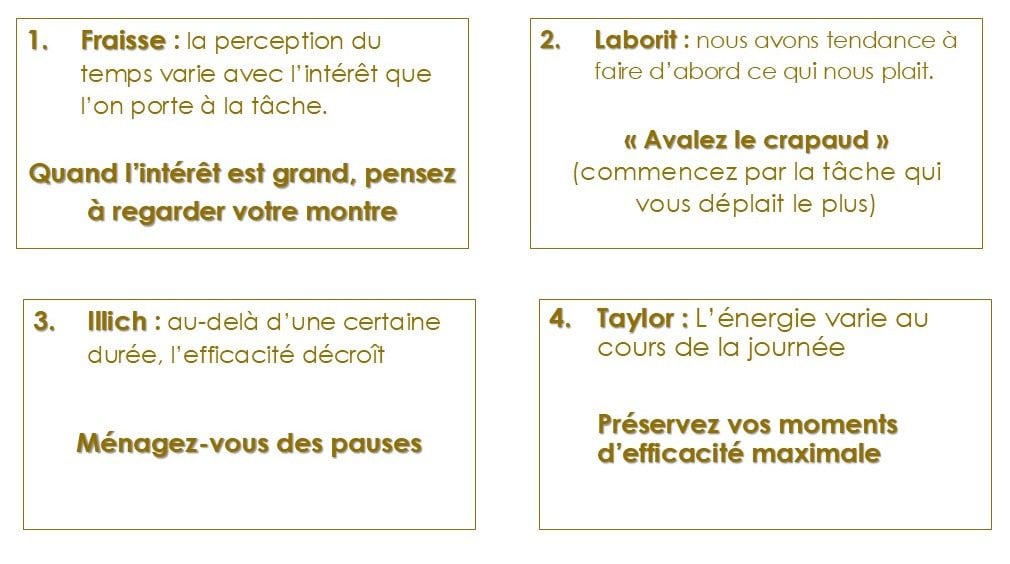

Lois psychologiques

La perception du temps varie selon l’intérêt que l’on porte à l’activité effectuée (loi de Fraisse)

- Nous avons tendance à faire d’abord les choses qui nous plaisent (loi de Laborit).

- Loi du rendement décroissant : au-delà d’une certaine durée, l’efficacité décroît (loi d’Illich).

- Loi des variations d’énergie au cours de la journée (loi de Taylor)

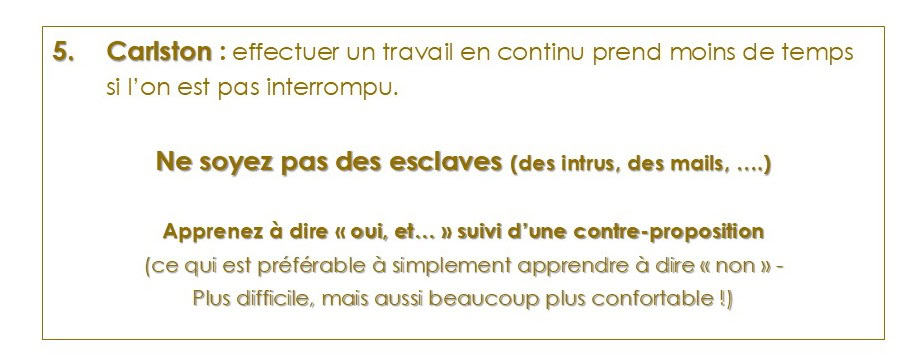

- Effectuer un travail en continu prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois (loi de Carlston)

Méthode du QQOQCP

Méthode aussi connue sous le nom d’Hexamètre de Quintilien, au service de l’efficacité collective ; adopter cette démarche facilite l’exploration d’une situation posant problème à partir de six questions – Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi ? -, facilitant ainsi l’émergence de solutions :

- Quoi ? L’opération est-elle indispensable ? utile ? Que se passerait-il si l’on décidait de ne plus la réaliser ?

- Qui ? Le service, la personne sont-ils les plus indiqués pour faire ce travail ?

- Où ? Est-ce l’endroit qui convient le mieux pour effectuer ce travail ?

- Quand ? Est-ce le moment qui convient le mieux pour réaliser ce travail ?

- Comment ? Quel est le temps habituel de réalisation ? Comment s’y prend-on ? (savez-vous qu’il faut passer à un objectif de temps de 25% du temps habituel pour que la créativité se manifeste ?)

- Pourquoi ? Quels bénéfices la réalisation de la tâche procurera ?

Vous connaîtrez même la façon de tirer parti de ces lois

Tirer parti des lois sociologiques :

Tirer parti des lois psychologiques :

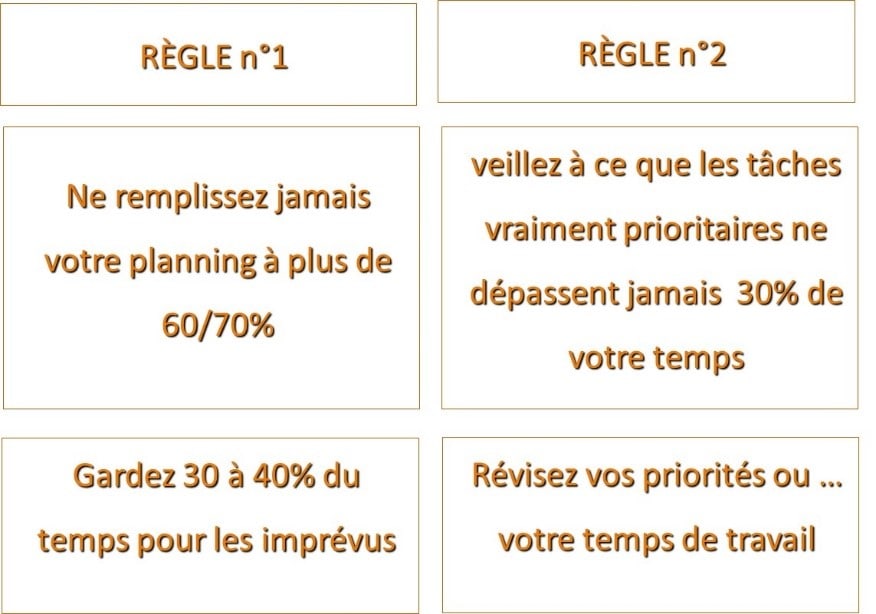

Et même, tirer parti de 2 règles de base :

Sont-elles, pour autant, faciles à mettre en œuvre ? Si j’en crois mon expérience, entre contraintes « environnementales » et vos propres « démons » (cf. paragraphes suivants), il restera probablement encore à faire pour respecter ces deux « petites » règles, mais elles se sont révélées, en ce qui me concerne, les plus précieuses aides sur l’ardu chemin du progrès dans la gestion de mon temps, sans pour autant avoir fait des miracles…

Ces lois et outils ne seraient-ils cependant pas une réponse approximative à une bonne question ?

Cette damnée « bonne question » renvoyant à quelques « sous-questions » infiniment plus embarrassantes car beaucoup plus impliquantes.

Question 1 : Quel(s) avantages tirez-vous du fait d’être débordé ?

« Accro. » à l’adrénaline ? Valorisation personnelle (pour donner une image de professionnalisme, ou d’importance ou de dynamisme ou…) ? Fuite en avant ? Réponse à quelques croyances bien ancrées (il faut … être parfait, être fort : faire face seul aux difficultés sans solliciter autrui, etc.)

Question 2 : « Et si vous descendiez de vélo pour vous regarder pédaler ? ».

En d’autres termes : ne s’agit-il pas de reprendre votre vie en mains ? En commençant par vous interroger sur vos priorités.

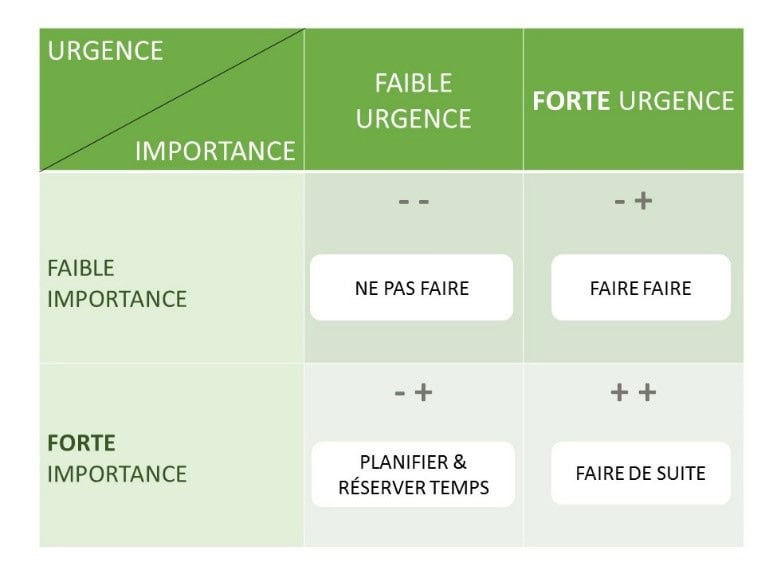

Et la question de la gestion de temps devient une question de gestion des priorités. Question généralement prise en compte dans les formations à la gestion du temps en vous proposant la fameuse d’Eisenhower qui vous permet de classer les travaux à faire en croisant deux de leurs caractéristiques – degré d’urgence et degré d’importance – pour savoir quel traitement leur réserver.

D’une implacable logique, sauf que… si l’urgent est aisé à identifier, l’important l’est beaucoup moins : ce qui importe pour vous est peut-être totalement insignifiant pour moi ! à titre d’exemple : je n’ai aucun attrait pour les « grosses voitures » et n’apprécie pas du tout les 4*4, mais peut-être que posséder un modèle de ces voitures est pour vous capital. J’attache de l’importance à l’ordre, à tel point que je ne peux travailler avec un bureau encombré ; mais je connais d’autres personnes qui, elles, ne peuvent travailler que si leur bureau est encombré. L’urgent et important pour elles sera de faire en sorte qu’il n’y ait plus d’espace vide sur leur bureau tandis que, pour moi l’urgent et l’important, la priorité absolue sera de trier, ranger, classer jusqu’à ce que n’ait survécu à ce tsunami que le dossier auquel j’ai décidé de m’attaquer. Autant dire que l’importance est une notion très relative.

Ce qui conduit à une autre question, celle des choix – autrement plus importante et délicate que celle de la gestion du temps !

Question 3 : « Où sont MES priorités ? »

Et non simplement « dans quel ordre prendre ce que j’ai à faire ? »

Le champ est élargi et ne s’arrête pas à une to do list, aussi exhaustive soit-elle. Il s’agit beaucoup plus de s’interroger sur « ce que je veux faire de ma vie ? ».

Pour que la « to do list » ne vous joue pas le même tour que l’escalier de Penrose :

Vous croyez atteindre un niveau supérieur en l’empruntant dans le sens des aiguilles d’une montre et, à l’arrivée, vous vous retrouvez au point de départ.

En réalité, le temps n’est rien, seul compte ce que vous en faites. C’est un tout autre sujet !

Apprendre à gérer son temps ? Le travail d’une vie !

Allez plutôt voir le Quiz vous permettant de savoir

Allez plutôt voir le Quiz vous permettant de savoir  La formation semble alors toute indiquée.

La formation semble alors toute indiquée.

alors certes, avec beaucoup de bonne volonté et d’efforts vous obtiendrez quelques résultats, mais ils resteront « moyens » et tout cela à quel prix ?

alors certes, avec beaucoup de bonne volonté et d’efforts vous obtiendrez quelques résultats, mais ils resteront « moyens » et tout cela à quel prix ?